王仙美:始终走在港航事业的第一线!

王仙美,中共党员,1985年本科毕业于河海大学港口及航道工程专业,1987年硕士毕业于河海大学海岸及海洋工程专业,同年进入华设设计集团(原江苏省交通规划设计院)工作。现任华设设计集团水运专业总工程师、研究员级高级工程师。2018年获评交通运输部“全国水运工程勘察设计大师”,2022年获评交通运输部公布的第二届“最美港航人”荣誉称号。

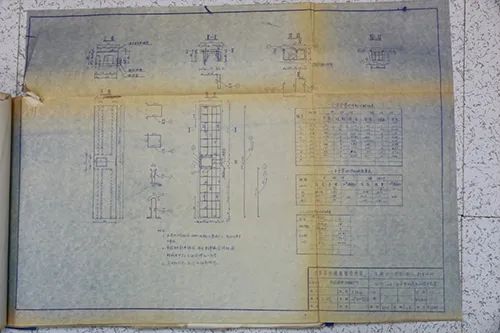

研究生毕业后,王仙美成为当时江苏省交通规划设计院第一位水运专业的研究生,得到时任设计院副院长、桥梁专家周世忠的亲自指导。她至今仍清晰记得请周副院长审阅她画好的第一张图纸时的情景,他颇有耐心地指导她制图的标准,如何更准确清晰地表达设计的细节。那时设计的精髓完全靠各种各样的尺规,一笔一划在纸上显现,复杂交错却又清晰工整的线条背后是无数回的论证和修改。

工程师的成长没有捷径,靠的是经年累月的学习和脚踏实地的实践。依托江苏省交通规划设计院在水运工程设计方面的优势,王仙美跟随前辈们几乎参与到当时江苏境内所有重大水运工程的设计中。“那几年的所学所见,使我受益终生。从老一辈设计人的身上,我们学到的不仅仅是精湛的技术,更是做人做事认真严谨、一丝不苟的态度。”

2007年,王仙美主持微山一线船闸改建工程施工图设计工作。有次她和所里的同事前往现场踏勘时,发现通往现场的二级坝坝顶公路桥正在维修,车辆不能通过,绕道需要多走100多公里。当时天上正下着小雨,一想到业主还在踏勘现场等着自己,时间不等人,王仙美当下决定,走过去!坝上的淤泥起伏不平,没过脚踝,还夹杂着很多煤渣和农业垃圾,她和同事撑着伞深一脚浅一脚走到了目的地,膝盖以下全部被糊满黑黢黢的泥浆。简单的冲洗过后,他们立即投入了工作,获得了业主的高度认可。

三十多年来的设计生涯,王仙美始终把对业主的承诺系在心间,将认真负责的态度贯彻始终,从不懈怠。“项目无论规模大小,都是我们对业主乃至对社会的承诺,我们必须认认真真,精益求精地把它做好。”同事回忆起往事,无不敬佩的说:“我们交上去审核的图纸,她几乎都是当天晚上加班看完,及时给我们反馈。”王仙美最多曾同时担任三个项目的负责人,从航道的建设规模和标准,到平面布置、线路走向、跨河桥梁的改造,乃至项目经济评价、投资估算、方案比选等工作,她都亲自研究把关。“身为项目负责人,我就必须对项目有全盘的了解和把握,要对整个项目的质量负责,对进度负责,对全过程负责。”这种恪尽职守、精益求精的工作精神,是匠心精神的深刻体现,也是王仙美取得卓越成就的根基。

理无专在,学无止境。真正的匠心,是与时俱进的学习与创新。

当被问及为什么当年本科毕业选择继续读研时,王仙美笑着给出了一个特别简单而又真实的回答:“就是想念书,喜欢念书。学校的良好教育环境和氛围,影响了我的世界观、人生观,让我学会了做人的道理。”

在河海读书的六年时间,令王仙美印象最深刻的是,在老师们精心讲授的课程中,不仅学到了扎实的理论基础知识和专业知识,还培养了科学研究的思维与能力。“当时所学的课程知识在后续工作中几乎全都用到了,这使我参加工作后能得心应手,很快能担任港口码头、航道船闸等项目设计负责人。”

从河海打下的专业基础和培养的良好学习习惯,让王仙美在面对实际工程挑战时,既能准确把握技术要点,又能快速适应新情况、解决新问题。正如她所说:“河海教会我的不仅是专业知识,更是一种解决问题的思维方式和持续学习的工作态度。”

1992年,王仙美主持苏南运河航道整治工程桥梁设计和镇江无锡段航道整治工程设计,担任无锡段新安北桥工程设计项目负责人。项目任务紧且人手不足,这意味着她必须以港航专业设计师的身份,跨专业全程负责一座桥梁的设计工作。她很快找来桥梁设计规范、公路工程设计规范和城市道路设计规范,一点点地研究琢磨很多过去从未接触过的名词和概念,亲手画下了新安北桥所采用的航道全线唯一一座钢管混凝土系杆拱结构型式的桥梁图纸。该项目最终获得了全国第九届优秀工程设计银奖、交通部优秀工程设计一等奖。回首那些挑灯夜战的时光,王仙美更加领悟到,这些土木工程的技术都是相通的,多学一门,对今后水运专业的设计也就多一分帮助。

在三十多年的设计生涯中,王仙美还创造了许多个“第一”。

她主持京杭运河船闸扩建工程谏壁二线船闸工程设计时,首次采用钢板桩作为闸塘开挖时临一线闸侧的支护结构,首次将钢结构三角弧形闸门采用钢管球节点、空间网架结构,首次在闸室墙混凝土浇筑过程中使用新型添加剂材料,减少大体积混凝土裂缝。

主持苏南运河三级航道整治工程设计时,创造性地提出了三线航道标准,将航道口宽定为90米,既适应设计水平年航道货运量预测需求,又适应船舶标准化、大型化发展需求,预留了将苏南运河提升为内河二级航道的空间。

在泗阳三线船闸工程设计中,首创采用局部分散输水系统型式,大大改善了闸室内的水流条件,缩短灌水时间,既实现提高船闸通过能力与最大限度节约工程造价之间的协调与统一,又使得上下梯级过闸时间大致相同,减少航道堵塞,船闸年通过能力提高约12%。填补了该领域内的空白。

王仙美在水工领域的探索从未止步,她认为工程实践发展的背后,应当有技术进步作为推动。依托各种工程项目实践所学,她开展了国家863项目、江苏省交通运输科研重大专项等20多项科研攻关,为工程设计和建设提供了强有力的科技支撑,部分已经编入船闸设计规范和交通部推广产品名录。其中,她编纂的《平原地区船闸工程设计与创新》,着重从总体设计及布置、输水系统、水工建筑物、地基处理、闸阀门及其启闭机械、电气设备及信息化、房建及景观、导助航、附属设施、施工围堰及基坑等方面的设计原则、设计要点、创新理念进行详细的阐述,全面展示了平原地区船闸工程设计与创新的技术水平。

《江苏沿海建港条件及关键技术集成研究》研究成果为江苏沿海、沿江不同类型的港航工程建设提供了技术支撑,对我国沿海复杂建港条件提供了较为系统的补充,正在应用于连云港、南通、盐城等沿海城市港口和深水航道的建设,促进了江苏沿海建港科技进步与技术创新。同时,依托该专项研究成果撰写出版的《江苏沿海建港自然条件集成及数值模拟技术应用》《江苏南黄海辐射沙脊群建港条件及关键技术》《江苏入海河口航道开发研究》等三本专著将成为江苏沿海建港技术人员的重要参考文献。

工作之余,王仙美还考取了一级注册结构工程师、注册土木工程师(港口与航道工程)工程师、注册咨询工程师、注册监理工程师、一级造价工程师等5项执业资格证书,她始终保有一个职业习惯:只要听说哪里有大的水运工程项目,只要有机会,她都会去看看,为的是寻找别人优秀之处,将之吸收借鉴到自己的设计中去。

正是这种永不停歇的学习追求,让王仙美在一个个工程中展现出过硬的业务能力和创新思维。河海校训精神更在她身上转化为了“学习永远在路上”的专业坚守。

自2000年初,王仙美积极探索将生态、环保理念引入到江苏内河航道整治工程中。由她主持设计的苏南运河三级航道整治工程,首次在航道设计中体现资源节约、环境友好的理念,把航道整治当作与综合交通发展、社会经济发展紧密结合的一项系统性、公益性、基础性、社会性的事业,平面布置体现环境友好,与沿线周边环境相结合,结构型式体现生态、环保、人文关怀,提出了外形美观、结构消能、方便船民安全应急的新型结构。

在主持、参与的多项国家和省重点项目在内的2000多公里航道工程中,一大批新型生态护岸、柔性护岸得到运用,例如生态袋挡墙、钢丝网石笼挡墙、纯自然芦苇等植物栽植、三维钢丝网垫护面等新结构,其中“钢丝网石笼挡墙”被誉为“会呼吸的护岸”。主持设计的京杭运河两淮段航道工程和京杭运河常州市区段改线工程作为交通部全国内河水运示范工程在全国推广。

王仙美在设计中还时刻贯彻土方综合利用的理念:主持设计的京杭运河常州市区段改线航道需平地开河里程约22公里,开挖土方总量超过1800万方,如果不进行综合利用,弃用土方将压废土地超过7000亩。王仙美为此牵头组织进行了两项专题研究,将运河土方开挖与G312常州段改扩建工程、沪宁高速公路扩容工程、西绕城高速公路工程等几大公路建设工程结合起来,开挖运河90%的废弃土方被综合利用,不仅没有形成运河建设工程的土地压废,也没有造成大量公路建设工程土地挖废。据测算,整个项目共节省土地1.4万亩,节约工程经费10亿元,取得了显著的社会和经济效益。

通过长期绿色生态航道护岸的应用积累,王仙美总结了一套航道生态护岸建设维护技术及航道废弃土方资源化利用技术,在交通运输部科技司委托编制的《绿色交通设施评估技术要求》中,她首次建立了绿色航道和绿色船闸的评估标准,提出了“绿色航道”和“绿色船闸”的定义,对推动绿色航道的建设、提升航道设施的绿色水平具有重要作用和意义。

凭借多年来积累的水运工程设计经验,王仙美还主编了《水运工程质量检验标准》船闸篇、《船闸信息系统设计规范》等7本行标、地标的标准编制,这些标准的颁布施行为保证水运工程施工质量、建设平安百年品质工程提供了重要依据,保障了行业健康可持续发展。

从业三十余载,王仙美凭借精益求精的专业精神,带领团队在立足江苏省内水运市场的同时,不断拓展省外及海外市场,累计完成港口、航道等行业规划研究200余项,设计了近4000公里的四级以上内河航道和沿海航道,设计完成各类船闸80多座,设计咨询各类码头200余座,并承担了多项国家“863”和部省重大科研开发项目,累计获得水运行业国家专利30余项,荣获水运行业省部级及以上奖项60余项,为国家水运事业的发展做出了卓越的贡献。

始终对港航事业饱含深情的王仙美,未来将持续探索,以创新、担当和实干,为“交通强国梦”的实现贡献自己的力量!

当前位置:

当前位置: