冯树荣:为水电科技增光添彩!

冯树荣,中共党员,正高级工程师,全国工程勘察设计大师,享受国务院政府特殊津贴专家,1984年毕业于华东水利学院(现河海大学)水利水电工程建筑专业,原任中国电建首席技术专家。先后获得全国杰出工程师奖、潘家铮奖、严恺工程技术奖、钱正英水利水电科技创新奖、中国电力科学技术杰出贡献奖等奖项,获得全国优秀科技工作者、全国五一劳动奖章、全国水利水电优秀设计总工程师等荣誉称号。

冯树荣从事水电水利工程设计科研建设工作41年,主持创建了200米级高重力坝碾压混凝土筑坝技术体系,突破了碾压混凝土筑坝技术从100米级到200米级的技术瓶颈,引领我国碾压混凝土筑坝技术跃居国际领先。他承担的项目总装机容量超过2000万千瓦,年发电量超过520亿度,约相当于每年减少标准煤消耗2020万吨、减排二氧化碳5000万吨,有力推动了我国经济、社会发展和环境保护。

“我们的工作要做实,不要流于表面,就像建大坝,基础没打牢,这个大坝也不会稳固。”这是冯树荣常常提到的比喻,做人做事要务实是他最基本的行事准则。这也是他在华东水利学院(现河海大学)求学期间,深受校训“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”熏陶的结果。

河海大学严谨求实的学风、扎实的学术功底和名师荟萃的环境,不仅为冯树荣日后从事水电工程事业奠定了坚实基础,更在潜移默化中塑造了他“忠诚、干净、担当”的人生信条。

从河海毕业后,冯树荣就来到中国电建集团中南勘测设计研究院工作。刚踏上工作岗位的他,白天勤奋工作,常常主动深入工地现场,虚心向老专家、工程经验丰富的同事请教和咨询,在实干中潜心学习和研究解决工程实际问题。晚上还挑灯苦读相关专业书籍、琢磨工程设计报告和图纸。正是因为这种耐得住寂寞、持续自我加压学习的劲头,冯树荣很快成长为生产技术骨干,并一步一个台阶地走上了专业技术和企业管理领导岗位。在面对中南院从水利水电行业到综合性国际工程公司的转变时,冯树荣充分发挥技术型领导优势,审时度势加强技术储备和企业核心竞争力打造,坚持服务国家战略,发挥自身优势,组织相关团队超前布局海上风电、光热发电、地下储能、土壤治理、人工智能等业务科技研发工作,为企业可持续发展打下坚实技术基础。

“他的管理智慧,如同春风化雨,滋润着中南院的每一寸土地。”一位已经退休的老同志如是说道。

参加工作40多年来,冯树荣主持和参与了世界首座200米级高碾压混凝土龙滩大坝、同类工程泄洪功率世界之首向家坝工程、国内地质条件最复杂溧阳抽水蓄能电站等一批大中型水电站和抽水蓄能电站的设计科研工作,在高碾压混凝土重力坝设计建设、大功率泄洪消能控制、巨型地下洞室群建造等工程关键技术研究方面取得系列创新成果。

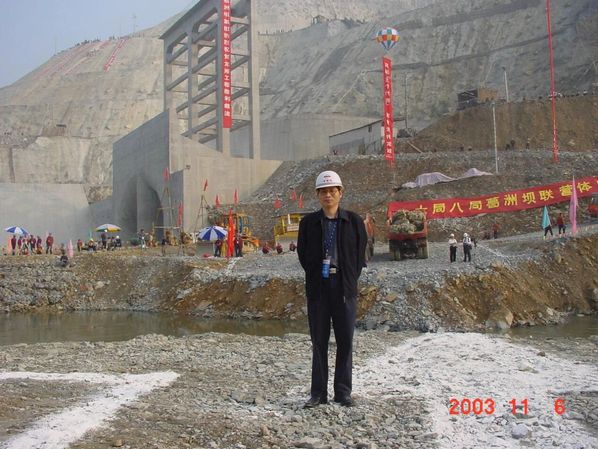

谈起令冯树荣深感自豪的工程,龙滩水电站一定名列其中。龙滩水电站,是世界上最早开展设计并开工建设的200米级碾压混凝土重力坝,具有发电、防洪、航运和水资源配置等综合效益。2001年7月,龙滩水电站正式开工建设,开工仪式上,冯树荣激动万分,这个中国实施“西部大开发”和“西电东送”战略的标志性工程建设终于拉开了帷幕。

冯树荣自1999年8月起担任龙滩水电站设计总工程师,主持解决了一系列关键技术难题,是我国碾压混凝土筑坝技术的领军人物之一,同时也是地下洞室、地基及边坡工程等专业领域的技术带头人。

正是在龙滩,冯树荣带领团队提出了中国特色200米级高碾压混凝土筑坝的理论体系和设计施工技术,在碾压混凝土配合比优化及材料特性、碾压混凝土层面抗剪断特性、大坝体型及材料分区、高碾压混凝土坝渗流控制和高温多雨环境下的快速施工等方面取得一系列创新性成果,推动了我国碾压混凝土筑坝技术跃居世界领先水平。研究成果“200m级高碾压混凝土重力坝关键技术”获得了国家科技进步二等奖。

2007年,在第五届碾压混凝土坝国际研讨会上,龙滩大坝获国际碾压混凝土“里程碑”工程荣誉。在西班牙巴塞罗那召开的国际咨询工程师联合会(FIDIC,菲迪克)2013年年会暨百年庆典颁奖大会上,龙滩水电站工程荣获“百年重大土木工程项目优秀奖”,我国仅三峡和龙滩两个水利水电工程获此殊荣。

向家坝水电站位于云南省水富市与四川省宜宾市交界的金沙江峡谷出口处,是金沙江下游河段建设的最末一级电站,总装机容量640万千瓦。除发电效益外,向家坝水电站兼有防洪、灌溉、拦沙、改善通航条件、对溪洛渡水电站进行反调节等综合效益。

向家坝水电站工程技术环境复杂,存在深厚软弱破碎岩体坝基处理、大流量泄洪消能、大跨度地下厂房等多项技术难题。冯树荣说:“可以形象理解为,大坝的基座岩体不稳定,加上泄洪流量特别大,需要统筹解决渗透稳定、抗滑稳定、坝基变形三大问题。”

冯树荣自2001年起就参加和主持了向家坝水电站设计研究工作,在经历龙滩工程的历练后,面对向家坝不同的技术问题,他组织团队开展了“高坝深层抗滑稳定设计原则和安全度多元判据研究”攻关工作,系统研究了重力坝深层抗滑稳定设计原则等问题,提出了坝基深层抗滑稳定失稳判别准则,针对向家坝重力坝复杂的工程地质条件,研究提出了开挖回填、加强固结灌浆的综合处理措施,成功解决大坝深层抗滑稳定问题。

针对向家坝极其复杂的水文地质条件,他领导的团队研究提出堵排结合、以堵为主、控制排水的渗流控制原则及配套技术,采用水泥帷幕、复合灌浆及混凝土防渗墙等综合防渗措施,在强透水基岩排水系统中个性化设计,提出动态可调控排水设计理念,解决了坝基大渗水量渗透稳定技术难题。

向家坝水电站大坝右岸紧邻云南水富县县城,在泄洪过程中尽可能降低对老百姓生产生活的影响是冯树荣面临的重大难题之一。吸取国内外类似工程经验教训,兼顾平衡“水力与结构”要求,他领导的团队研究提出了带高低跌坎的底流消能体型方案和设计施工技术,解决了高水头大流量多泥沙河流泄洪消能的重大技术问题,提出的新型消能工方案,丰富和发展了混合流理论,妥善解决了发电、航运与环境保护相互间的矛盾与技术难题,达到了雾化小、消能率高、临底流速低、下游水流平顺的效果,具有重要的理论和工程实践意义。多项成果获得湖南省科技进步一等奖和水力发电科学技术特等奖。

经过龙滩、向家坝两大工程的淬炼与沉淀,冯树荣将深厚的专业造诣与创新的工程思维完美融合,使水电工程建设升华为一门精妙的“工程艺术”。

溧阳抽水蓄能电站地处华东地区电力负荷中心,是已建地质条件最为复杂、建设难度最大的蓄能电站工程,也是全国已投产装机规模最大的主机设备国产化抽蓄电站项目,为国家抽水蓄能大发展积累了极具推广价值的工程经验,具有突出的生态示范意义。

溧阳抽水蓄能电站之所以难,主要源于其复杂而恶劣的地质条件,一是破碎,二是富水,在此修建抽蓄电站好比在豆腐里面打洞。作为项目主管总工,冯树荣主持组织该项目关键技术问题的研究和重大技术方案、重要技术措施的决策。针对富水、Ⅳ类围岩为主复杂地下条件的大型地下洞群稳定问题,他率领团队提出“超前排水+柔性护壁+喷锚支护”的设计原则,组织了开展复杂地形和料源条件下高面板堆石坝稳定和变形控制的技术研究,明确了“坝基地形综合改造、面板底部支撑新结构、坝体双增模区”的技术方案,使得大坝沉降变形控制处于国内领先水平。

从高处看溧阳抽水蓄能电站的上水库,仿佛是一个巨大的水盆,这个“水盆”由一座主坝、两座副坝和山体库岸环绕而成,水中还耸立着两个“碉堡”状的建筑——进出水塔,塔身高度95米,直径37米,居亚洲第一。因此,库盆防渗就是冯树荣面对的另一个难题。

冯树荣带领团队提出采用土工膜结构层级划分、三维复合排水网垫层、土工膜与结构系列连接型式等整体解决方案,实现了工作水头52米的全土工膜可靠防渗,有效保障了一湾碧水如宝藏般安全地汇聚在“盆”中。溧阳抽水蓄能电站已相继获得中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程金奖、国家优质投资项目奖等,实现了国家级工程奖项大满贯。

冯树荣职业生涯中,龙滩、向家坝、溧阳等众多个工程关键难题的解决都离不开母校老师参加的攻关和指导,他也在工作中回到河海继续深造学习。从初出校门的水利青年到积淀成为专家大师,冯树荣与母校共同成长。目前,冯树荣持续专注于专业领域的研究和实践工作。始终心系母校和水利水电事业发展的他,深情寄语河海的学弟学妹们:“水利事业是关乎国计民生的千秋伟业。希望大家珍惜在河海的时光,打牢数理和专业的根基,培养独立思考和解决复杂工程问题的能力,勇于创新,更要脚踏实地,不畏艰苦,将论文写在祖国的大江大河上。只有怀抱家国情怀,练就过硬本领,才能在未来担起建设大国重器的重任。”

“河海大学是我水利人生的起点,是梦想启航的地方。母校赋予我的知识、能力和精神品格,是我一生取之不尽的财富。饮水思源,我永远感恩母校的培养!祝愿母校在新时代新征程中,继续发扬优良传统,勇攀科技高峰,为国家水利水电事业和生态文明建设做出更大贡献!”谈及母校,冯树荣动情地说道。

从龙滩到向家坝,从技术骨干到行业领军者,冯树荣始终秉持“国家所需,吾之所向”的信念。他以匠心铸就大国重器,用担当诠释水利精神。“心无旁骛,精益求精,臻于至善,敦行致远”,不仅是他职业生涯的真实写照,更是一位河海人献给祖国水利事业的最美诗篇。

当前位置:

当前位置: